全世界都在看阅兵仪式, 却没人看过这些战阵图……

2015年9月3日,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵式在北京成功举行。当威武雄壮的阅兵阵容,用一种美感的方式呈现在大家面前时,那在古代的阅兵阵容,会是怎样的。今天,我们就通过历来书画,走进古代阅兵,看看他们的战阵。

▲孟津观兵伐纣王

孟津观兵是我国最早的阅兵仪式,据史料记载,武王伐纣之前,在孟津组织军事演习,吸引了多个诸侯国加盟,为伐纣做准备,这是历史上比较早的规模较大的阅兵之一。

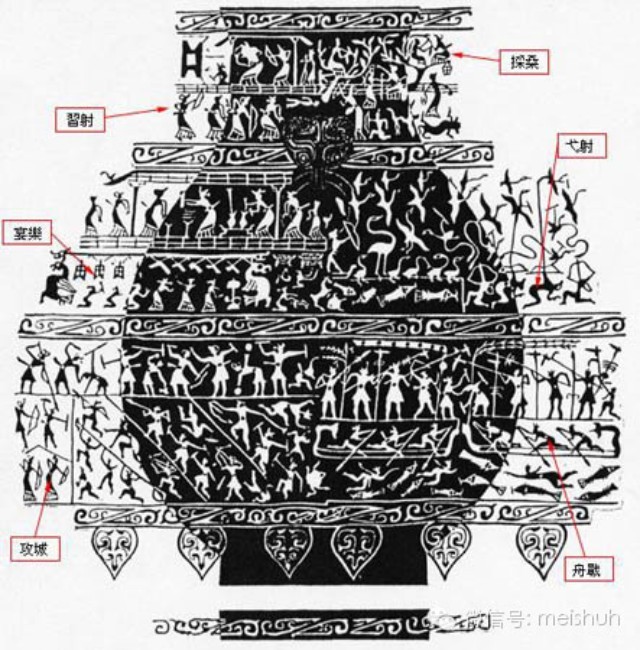

▲宴乐狩猎攻战纹壶

战国早期青铜器,全器主体纹饰分三道:前列道表现射礼和嫔妃采桑;第二道一侧为飨食礼,上为宫室宴飨,下面击磬伐鼓鸣钟场面,另一侧表现弋射和捕鱼情景;第三道表现水陆攻战场面,一侧为攻城战场,城下战士多架云梯攻城,狩城战士站在城上抗击。另一侧为水战战场,两战船上层正处于激战状态,下层有浆手摇船奋进。

春秋战国时期,承袭了西周时期军队训练制度,但从春秋中期开始,军事训练出现专门化趋势。

▲秦始皇阅兵图

秦王朝随着中央集权的加强,皇帝更加重视军事训练与校阅,虽未留下大量文献资料,但秦始皇兵马俑以高度逼真的艺术手法再现了秦朝阅兵的场景。

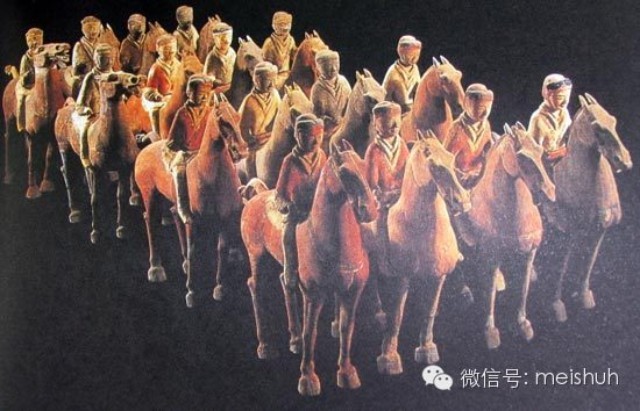

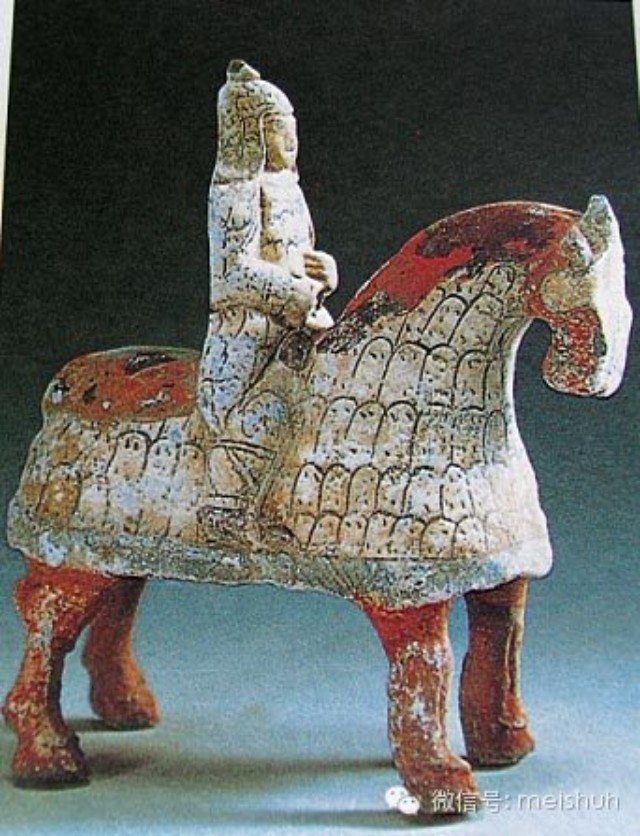

▲彩绘汉墓兵马俑:骑兵佣再现汉代骑兵雄姿

▲彩绘汉墓兵马俑:步兵佣

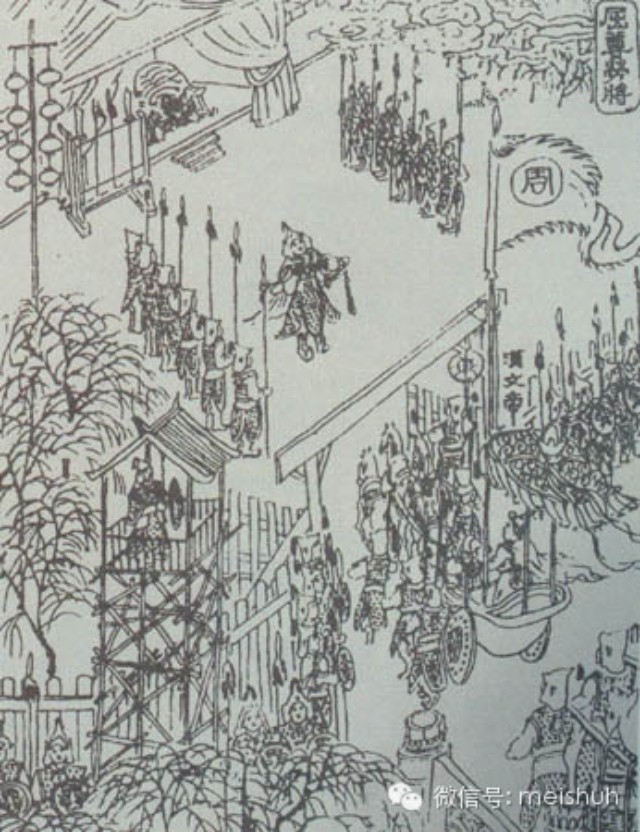

▲明清绘本汉文帝阅细柳营图

汉文帝时,周亚夫为将军,屯军细柳。汉文帝校阅细柳营,军容整齐,军令森严,进大营须有军令才能进入,即使是汉文帝也被要求按照军令不得骑马快行,将军周亚夫也未按朝廷礼仪而以军礼拜见汉文帝。汉文帝认为周亚夫才是真正的将军,对其尊敬不已,称:「皇帝敬劳将军」。后来周亚夫果然立下奇功,平定了「七国之乱」。细柳营成了治军严谨的代名词,细柳营的故事也成了千古美谈。

▲三国军阵图

三国时期,蜀国实行讲武。诸葛亮在北伐前,曾「治戎讲武」,北伐后又「厉兵讲武」、「教兵讲武」,内容不只练士兵体力和技艺,还重在用八阵图教练兵士,强化战术合成训练。东吴建立检阅制度。在「简日」(「简」在古代有「检阅」的意思),阅部队军容和训练,有时还根据检阅情况,决定部队的整编。魏国建立治兵制度。曹操曾多次治兵,指挥受阅部队,对多兵种的战术合成训练进行检阅考核。魏国在新君继位时也大都举行治兵,显示新君统兵的事实和对军事训练的重视。

▲岳阳楼,距今已有1700多年历史,曾是三国东吴将领鲁肃的「阅军楼」。此图为元朝夏永绘制的岳阳楼图。

▲北周彩绘陶甲骑具装佣图,反映了历史上魏晋南北朝时期,军队中骑兵部队的核心甲骑具装形象。

两晋期间,统治者也比较重视军队的训练,诸军除了演习队列阵法外,还要进行实战演习。南朝时注重对水军的训练和检阅,玄武湖成为南朝各代训练水军的场所。北朝则出现了军阵双方对抗性演习。

▲唐代阅兵图

阅兵是唐代训练的重要形式,《唐太宗李卫公问对》中记载了当时军事训练的思想和方法,首先就是循序渐进,分等教练,大将军检阅后,然后是皇帝大阅。这样常规的阅兵几乎每年都举行。此外,在大军出征或凯旋时, 皇帝也要亲自阅兵, 一方面是检阅部队, 另一方面也是炫耀武力,振军旅扬国威。

▲唐代的陌刀阵图。陌刀,是唐朝军队的重要武器装备。

▲徐燕孙绘宋家军:走舸是宋朝的一种高速轻便的战船,来去如飞,能给敌人出其不意的攻击。

北宋建立后,宋太祖赵匡胤大讲武事,注重禁军的教育训练。如,首议教阅击刺骑射、选天下骁骑集阙廷、亲御近郊阅武等。之后的历朝统治者,加强对军队训练,并逐步形成了一套训练制度。北宋前期太祖、太宗各朝,将「大阅」(亦称大教)安排在八九月份进行。之后,禁军的教阅逐步形成了「毋过两时」(春秋两季)的制度。

南宋对军队的训练也很重视,并制定严格的法规予以保障。宋高宗建炎元年,为加强对新组建军队的训练,颁行枢密院教阅法,「专习制御摧锋破敌之艺」。

▲蒙古装甲骑兵,蒙古装甲是根据煮沸的和被硬化的皮革做成。钢板在胸口提供保护,轻重装甲的混合使蒙古士兵能反对各种攻击。

元朝时骑兵为主要兵种,因此阅兵主要是检阅骑兵的马术,以及对弓箭、马刀、标枪和战斧的使用。

▲蒙古骑兵作战图

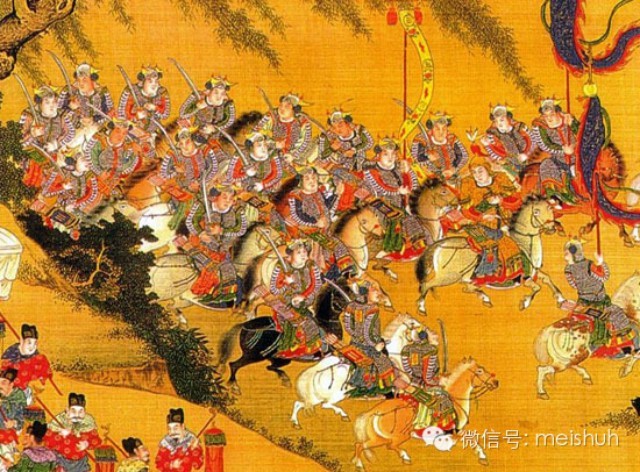

▲明代皇帝出巡禁军甲胄

明朝的阅兵, 每年年终考阅一次,三年大阅一次,也称「小阅」和「大阅」。朱元璋十分重视部队的训练,他颁发《教练军士律》,要求高而严,赏罚分明,从制度上保证了军事训练的质量。永乐时期,特别重视加强在京各营的军事训练。在京军三大营中,专门编制管操官掌管军事训练。

▲平番得胜图

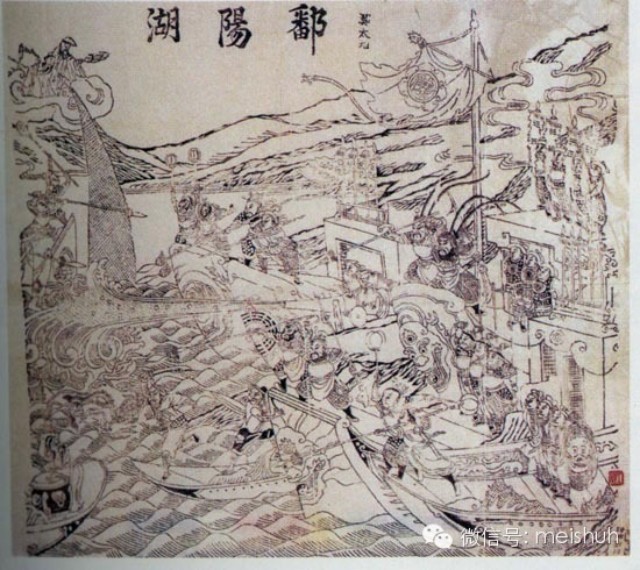

▲鄱阳湖水战图。鄱阳湖一战,朱元璋以少胜多,大败陈友谅,为日后称帝打下基础,此幅年画画的是水战的激烈场面。

▲明末抗倭图卷,此图反映了嘉靖年间浙江沿海军民抗击倭寇侵扰的历史画卷。表现了军民经过水上激战、抓获倭寇、凯旋而归、报告胜利的场景。

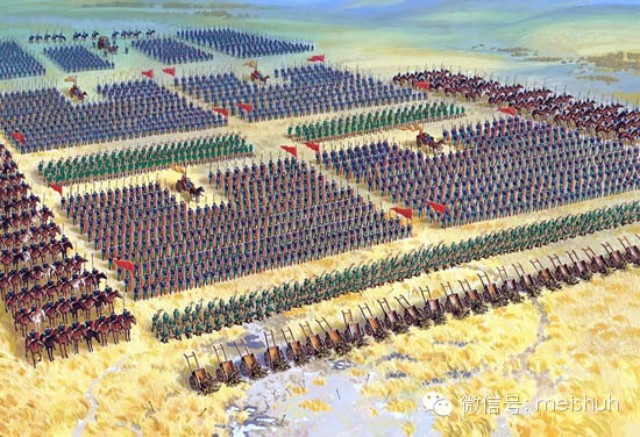

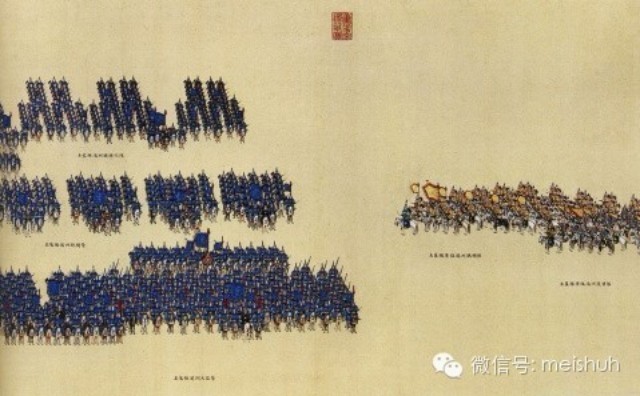

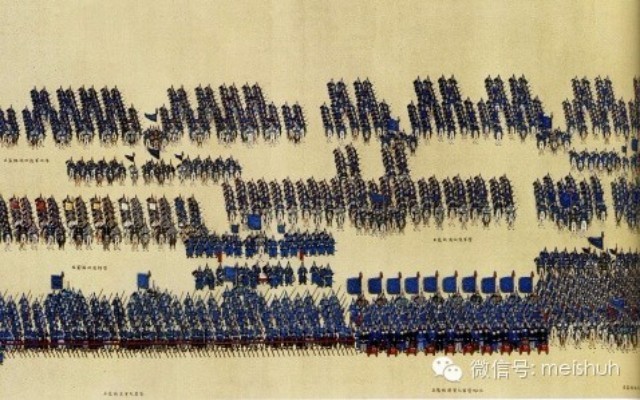

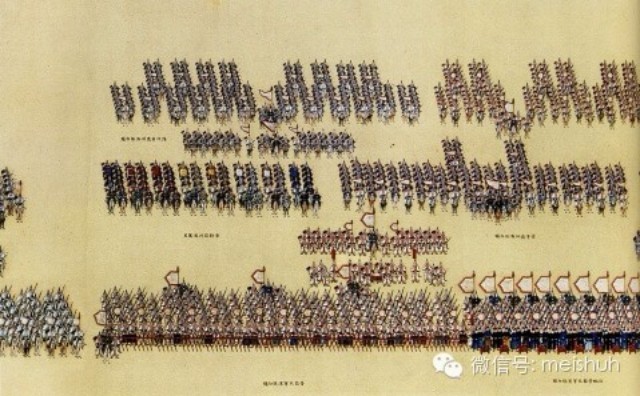

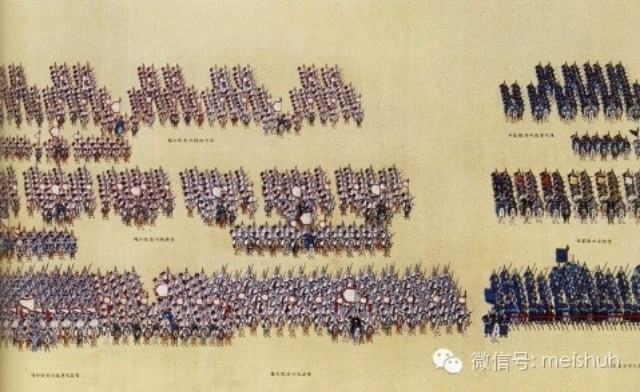

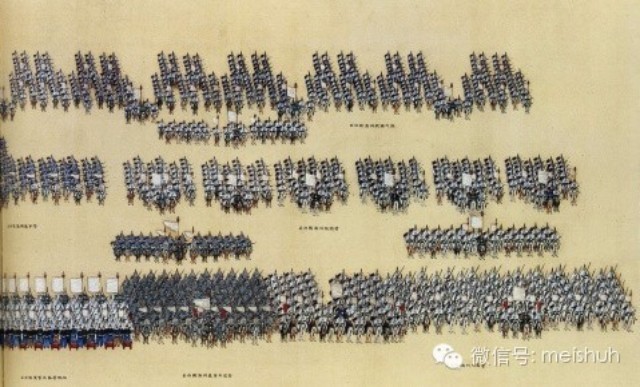

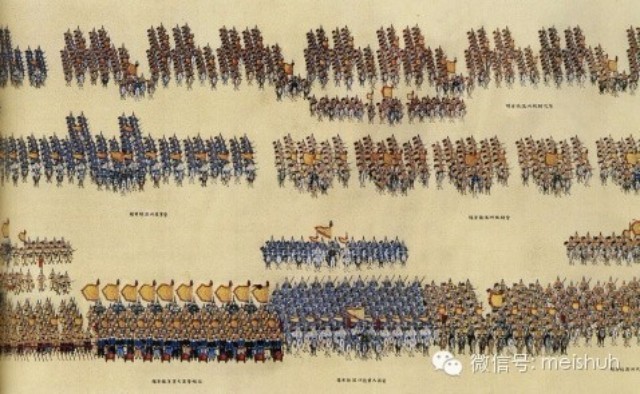

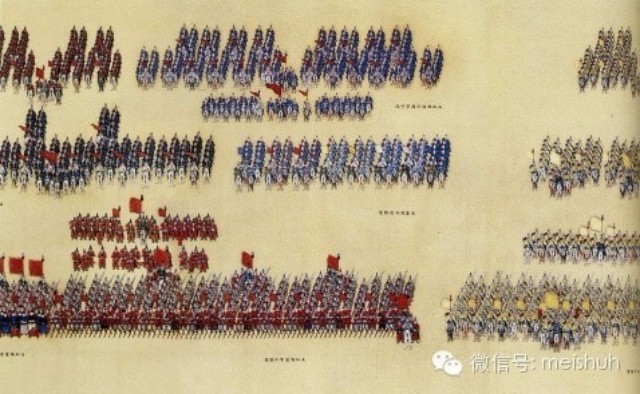

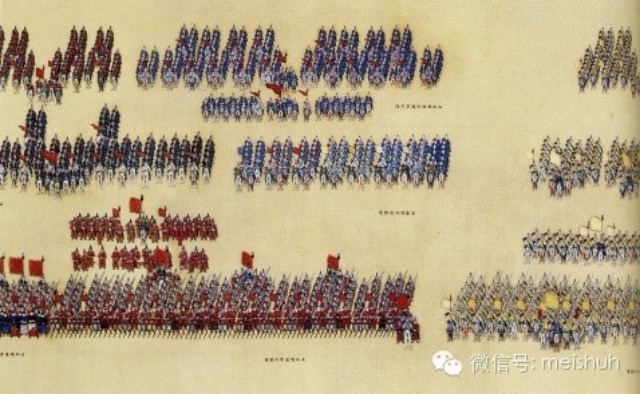

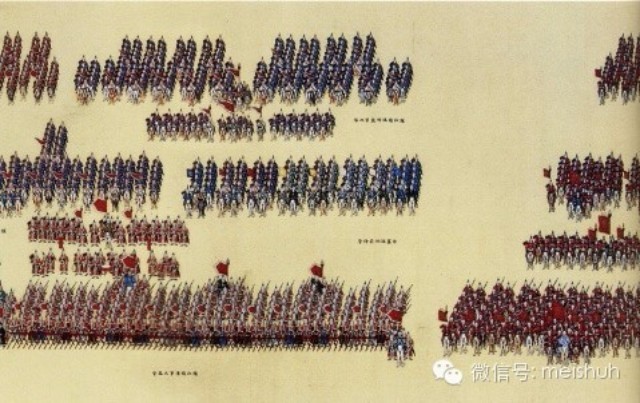

▲清大阅阵图局部

清代的简阅又称校阅,是八旗、绿营由王、大臣或督抚定期检验部队教练的制度,也是促进军事训练的的手段和形式。大阅是皇帝检验部队训练成果,考察部队战斗力的隆重的阅兵仪式。早在天聪年间,皇太极就曾举行过大阅。此后,乾隆、嘉庆等皇帝阅兵的记载不断出现在各类文献中。雍正以后,大阅制度更加完善、周密。乾隆三年(1738)规定,以后大阅,皆按照顺治十六年定例三年一次,其办理事宜照雍正六年规定举行。清代大阅的地点,主要在南苑、卢沟桥、玉泉山、多伦诺尔(今内蒙古多伦)、畅春园等地。

除皇帝亲自阅兵外, 清代还形成了多种阅兵方式, 其中之一就是钦派检阅, 由练兵处、兵部、陆军部奏请皇帝, 钦派知兵大臣数员前往阅兵。阅兵内容有「军容、军技、军学、军器、军阵、军律、军垒」各项。乾隆帝还针对一些大臣只在帐幕内互相对阅,并不亲赴队伍操演的情况,规定「八旗合操时,阅兵王、大臣等,逐次前往监看稽察,如有无故不到者,同阅之王、大臣指名题参议处。」宣统三年(1911)七月二十四日,监国摄政王载沣就于德胜门外的镶黄旗、正黄旗两旗校场检阅了皇家禁卫军。

清 佚名 大阅图卷(第二卷 列阵)

绢本 设色 纵68厘米 横1757厘米

北京故宫博物院藏

原有二卷,前列卷已失。乾隆每年均作大阅的典礼,按上三旗、下五旗排定的顺序排列。此图画八旗阵势,画法工细,色彩绚丽。据内务府各作成活计清档记载,乾隆十一年(1746)画家金昆曾奉命作《大阅图》卷,可能即为此图。